Quando si parla di Jack Johnson non tutti, a meno che non si sia appassionati del mondo pugilistico, sanno chi era costui. Per capire questo atleta bisogna tornare agli Stati Uniti dei primi anni del Novecento. Un paese che si avviava verso una grande industrializzazione e che portava ancora addosso le ferite della guerra civile tra Nord e Sud. Negli Stati del Sud, gli sconfitti del conflitto, i nordisti imposero una ricostruzione che si basava sul fatto di far rispettare agli afroamericani i diritti acquisiti dopo l’abolizione della schiavitù. All’inizio fu così, ma poi col tempo i nordisti mollarono la presa e così i sudisti poterono instaurare una nuova e “velata” segregazione razziale. Una segregazione razziale che si basava sulla frase separati ma uguali. Bagni per neri, posti in autobus riservati ai neri, luoghi di ritrovo divisi per razza e il perpetuarsi di altre forme di violenza. Questa nuova segregazione era nei suoi tratti anche più subdola e feroce della precedente.

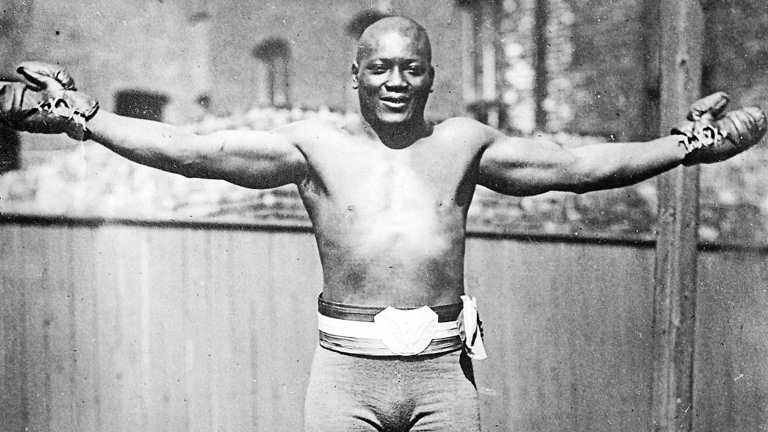

Questo era il contesto sociale in cui Jack Johnson crebbe e mosse i suoi primi passi nel pugilato. Era nato a Galveston, nel Texas, il 31 marzo 1878. La sua famiglia aveva conosciuto bene cosa fosse stata la schiavitù. Alla boxe questo gigante dal fisico titanico arrivò tramite la battle royal. Le battle royal furono i primi incontri pugilistici del Settecento organizzati in Inghilterra. Con l’evolversi del pugilato, quindi con nuove regole per tutelare gli atleti, queste forme arcaiche di match pugilistici finirono. In America invece questa pratica resistette. Venne introdotta dagli schiavisti che facevano scontrare i propri migliori schiavi neri tra di loro per un mero scopo di divertimento. Dopo la guerra civile, con le sue conseguenze, questa pratica assunse dei connotati popolari, ma non cambiò la prassi, gli afroamericani combattevano a rischio della loro vita per intrattenere i bianchi che schernivano il vincitore lanciandogli addosso dei soldi. Qui, in questo contesto mosse i suoi primi passi da pugile Johnson.

Anche nella boxe, come nella vita fuori dello sport, per gli afromaericani era calata la linea di colore. A introdurre questo termine nella nobile arte fu John L. Sullivan, primo campione dell’era moderna che si rifiutava categoricamente di combattere contro sfidanti neri: “non mi batterò mai contro un negro” dichiarò più volte alla stampa Sullivan. In queste sue parole era racchiuso tutto il disprezzo, la crudeltà e il lezzo della schiavitù dei bianchi ricchi razzisti.

Johnson iniziò da “segregato” la sua carriera pugilistica. Nel 1897 approdò nei professionisti, aveva 19 anni e nel 1903 vinse il titolo dei pesi massimi di colore destinato agli afroamericani. Si guadagnò il soprannome di Gigante di Galveston per la sua struttura fisica statuaria. Johnson fu un pugile moderno per il tempo in cui praticò la boxe, era veloce, era potente e aveva una ottima tecnica pugilistica. Con una serie di ottime vittorie, nel 1908 ebbe l’occasione della vita: poteva sfidare il campione del mondo Tommy Burns. Con una grande dimostrazione di forza e tecnica, Johnson scrisse la storia divenendo il primo pugile nero e il primo campione texano a vincere il titolo mondiale. Questa vittoria diede una grande carica di orgoglio a tutti gli afroamericani che vivevano l’incubo della segregazione razziale nel Sud. Il campione del mondo dei pesi massimi era nero e aveva battuto in maniera schiacciante un bianco. Il grande pugile nero venne innalzato a simbolo dell’orgoglio afroamericano. Ovviamente i bianchi, compresa la federazione pugilistica americana, cominciarono ad architettare qualsiasi espediente per togliergli il titolo mondiale. Ma Johnson metteva KO ogni avversario che gli si presentava davanti, questo gigante sembrava inarrestabile e invincibile.

Così, nel 1910, l’ex campione mondiale James J. Jeffries, ormai fuori dal ring da anni, fu richiamato dalla borghesia americana per impartire una lezione a Jack Johnson. I promoter e organizzatori dell’epoca chiamarono l’evento l’incontro del secolo. In Jeffries erano riposte le speranze di tutti i razzisti americani: quelle di veder detronizzato il gigante nero. Ma intorno a questo match, contemporaneamente alla tensione sportiva saliva anche quella razziale. Tensioni alimentate dagli stessi mass media che avevano concentrato il focus su “il bianco che batte il negro”. Anche questa volta, la crociata dei bianchi andò a vuoto, perché Johnson vinse senza troppe difficoltà il match. La sua vittoria innescò una serie di disordini razziali per il paese, dal Texas fino al Colorado, sia da parte dei bianchi che da parte dei neri. Jack aveva battuto “great white hope” (la grande speranza bianca) facendo crescere dentro i bianchi un forte senso di mortificazione per questa sconfitta. Il popolo afroamericano, al contrario dei bianchi, era al settimo cielo e scese per le strade a celebrare la vittoria di Johnson come una conquista del movimento per l’emancipazione razziale.

Il 1915 fu l’anno in cui Johnson perse il titolo mondiale contro Jess Willard. A Cuba, precisamente all’Avana, andò in scena un incontro che ancor oggi è oggetto di dibattito per le presunte ombre di combine sulla sconfitta di Johnson. Fatto sta che i bianchi razzisti avevano raggiunto il loro obiettivo: Johnson non era più campione. Il negro era stato battuto dal bianco e le gerarchie ristabilite.

Il ruolo di Jack Johnson negli Stati Uniti non si limitò solo a quello di primo afroamericano che infranse la linea di colore, il suo fu un profilo che fuori dal ring aveva tutti connotati del campione moderno. Fu un campione mediatico, cioè era onnipresente nella stampa sportiva del tempo. Era consapevole della sua popolarità, così facendo appariva regolarmente alla radio, al cinema in vari documentari e film. Insomma un campione a 360° che vestiva elegante, beveva buon vino anche in maniera grossolana per far infuriare i bianchi e regalava molti gioielli alle sue varie mogli. Le donne furono la fonte principali dei suoi guai. Johnson aveva passione per le donne bianche e questo faceva crescere ancor di più nei suoi confronti l’odio dei razzisti. Era amante dell’opera, delle macchine, un grande estimatore di Napoleone Bonaparte perché secondo il suo punto di vista il Corso era riuscito ad affermarsi provenendo dal nulla proprio come lui. Aprì un night club ad Harlem nel 1920, il Club Deluxe (venduto in seguito), quello che poi divenne il leggendario Cotton Club.

Forse Johnson era consapevole di essere una figura importante nella società americana del tempo, al di là dell’odio razziale, era il campione del mondo dei pesi massimi e quindi i suoi comportamenti avevano una risonanza mediatica. Si potrebbe anche dedurre che questo suo comportamento eccentrico e fuori dagli schemi fosse anche voluto per sfida o rivalsa verso i razzisti. Forse poteva essere così. Però, rimane il fatto evidente che Johnson sapeva di essere stato il primo atleta nero in un paese a maggioranza razzista a vincere e spezzare la linea di colore sportiva. Consapevole di questa cosa, dal punto di vista dei diritti civili dei neri mantenne sempre un profilo basso, si concentrò molto di più sul suo personaggio fuori dal ring e forse questo suo modo di comportarsi fu una sorta di riscatto dai soprusi fisici e verbali che aveva subito nel corso della sua vita.

Come detto, era un appassionato di macchine, andava in ristoranti di lusso e beveva del vino di qualità in maniera ostentata. Vestiti su misura dai sarti e tante altre cose che magari a un afroamericano erano proibite ma non al campione del mondo. Magari questa sua condotta fu il suo modo di ribellarsi, in maniera molto superficiale sia chiaro. Rimane una cosa senza discussione, Johnson fu un grandissimo pugile, si può dire moderno per la boxe del tempo. Fu uno dei pionieri dell’arte difensiva, una cosa fuori del normale vista la rudimentalità del pugilato del tempo, si costruì uno stile tutto suo adatto per un pugile della sua stazza. Il suo stile, molto fluido e scientifico, fu un grande contributo alla modernizzazione della boxe. Insomma era un campione che era avanti anni luce rispetto ai tempi in cui combatteva. Riuscì ad abbattere ogni tipo di ostacolo, meno che uno, quello razzista. Ostacolo che sarà la causa della sua morte; infatti, morì di un incidente stradale, perché un locale si rifiutò di servirgli il pranzo, proprio perché nero. In preda alla fame schiacciò troppo l'acceleratore e a 68 anni nel 1946 perse la vita. Si chiuse così la vita di uno dei pugili afroamericani più forti di tutti i tempi.

Marvin Trinca