Sin da piccoli ci si avvicina al tifo sportivo, seguendo le orme di un padre (o di una madre, o di una figura-guida qualsiasi) appassionato, o magari perché rapiti dall’emozione di una vittoria o di una sconfitta durante i primi giochi di bambino. A Roma, come in gran parte d’Italia, ci si avvicina di solito a un unico, grande sport: il calcio ovviamente. Come una religione si sceglie più o meno autonomamente di appartenere a una squadra per un’infinità di ragioni e con miriadi di gradazioni differenti. Di solito la Roma. Meno frequentemente la Lazio. Poi qualche squadra a caso del Nord se ti piace vincere più facile.

A Roma il tifo in altri sport, lo confessiamo, è praticamente assente. Non che non si pratichino sport di squadra e individuali a vario livello. O non che non esistano società dilettantesche e professionistiche dotate di storia, prestigio e radicamento territoriale. Sarebbe peraltro impensabile non ci fossero in una metropoli come quella romana, dove l’appartenenza a un quartiere segue di poco quella a una squadra e spesso è legata proprio alla frequentazione di centri sportivi laici o ecclesiali.

Solo che magari si praticano cento sport, ma non si tifa per nient’altro che non sia il calcio. Rugby, pallavolo, baseball sono sport anche nobili e praticati, ma e ben lontani dalle passioni, dai furori, dalle esaltazioni della divinità maggiore calcistica. C’era però, almeno nel mio caso, una non trascurabile variante. Non per tutti certo. Per pochi appassionati magari. Che forse proprio per questo si sentivano appartenenti a una piccola nicchia speciale, un po’ sfigata all’apparenza, ma con riti e codici particolari e assolutamente fanatici: la pallacanestro.

La pallacanestro, in Italia, è roba di provincia, con le grandi realtà metropolitane perlopiù ospiti di una rete di straordinaria passione locale che dalle lande piemontesi ai tavolieri pugliesi si raccoglie in piccoli palazzetti arroccati in misconosciuti borghi italici. La Pallacanestro Olimpia è l’eccezione, un po’ la Juve del basket, fiore all’occhiello di una Milano popolare e aristocratica insieme, all’avanguardia in molti sport da palazzo, con pavimenti in ghiaccio o parquet. Ma vi era anche, ancora più intrusa, la Pallacanestro Virtus Roma, nata davvero in tempi recenti, nel 1960, approfittando di quella stagione olimpica che accanto a strutture e assi viari faceva anche affermare nuovi e ambiziosi progetti societari. A Roma il basket di base, come detto, c’era e c’è eccome: la Petriana, la Stella Azzurra, la Tiber, San Raffaele, Vis Nova eccetera; tornei Fip, Uisp e Csi. Ma era sempre mancata la società capace di competere ad alti livelli, almeno nel secondo dopoguerra.

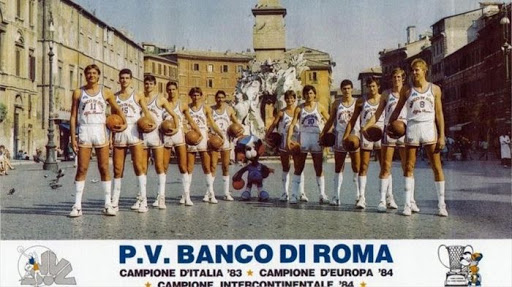

L’andazzo si interruppe in quell’anno apotropaico, quell’anno in cui per una strana e irripetibile congiunzione astrale non solo l’AS Roma vinceva il suo secondo scudetto (in effetti il primo in tempo di ‘pace’), colorando di giallorosso per mesi e anni le strade della città, ma trionfava per la prima volta anche la ‘marginale’ Virtus, nota a tutti all’epoca come Bancoroma, capace di far tremare le mura del Palazzo dello Sport dell’Eur e di portare una gioia minoritaria, ma non meno sincera, sulle prime pagine dei giornali romani, sportivi e non. Un piccolo terremoto che rischiò di trasformarsi in tsunami, quando l'anno dopo la stessa Bancoroma alzò al cielo la Coppa dei Campioni: così, de botto, senza senso, si direbbe oggi.

E come tutte le cose insensate, davvero indimenticabile.

Avevo sette-otto anni all’epoca e frequentavo stadi e palazzetti da quattro oramai, portato mano nella mano da un padre col vizio del tifo borghese, lontano dagli eccessi del mondo ultrà, ma pronto a far prorompere dalle viscere quel demone infernale che attende paziente il momento del fischio arbitrale ostile o della schiacciata decisiva per erompere senza freni. Andare allo stadio era una gran figata davvero, tanto bella che continuai ad andarci per un trentennio almeno successivo, immergendomi sì nel mondo ultrà stavolta, sebbene da cane sciolto, muovendomi come un pesce felice tra le correnti umane delle trasferte e dei prepartita casalinghi.

Ma vi era un rito forse ancora più speciale, ancora più profondo, ancora più unico: quello del palazzetto. Un rito con pochi seguaci, salvo alcuni grandi appuntamenti. E noi si partecipava in due, io e mio padre, dopo che mia sorella divenuta un po’ più grande aveva finalmente ammesso che non gliene poteva fregare di meno della partita. E fu un rito che durò anch’esso quasi trent’anni, con qualche buco, con un abbonamento che si ripeteva anno dopo anno, e che ci regalò comunque altre due Coppe Korac e spettacoli indimenticabili.

Anno dopo anno vennero peraltro più sconfitte che vittorie, ma non mancarono sussulti emotivi, tremende rivalità, dalla Milano da bere, odiosamente più ricca, favorita e blasonata, alla Caserta bianconera con cui ci si concedeva qualche generosa, fino alla Siena delle banche e del potere finanziario, guidata da quel Ferdinando Minucci, dal profilo così simile al signor Burns dei Simpson, che insultai per anni a ogni scontro diretto, dal nostro posto in seconda terza fila dietro la panchina avversaria.

Ecco la vera magia della pallacanestro: la prossimità. Le urla in faccia all’avversario, il daje gridato al tuo giocatore, il rumore dei piedi nel parquet, i corpi sudati che si strusciano, si scontrano, saltano e ricadono; l’odore della palla e dei calzini; omoni di due metri che riempivano il campo visivo. A differenza dello stadio, dove non eri in campo (in Sud allo stadio Olimpico anzi stai a una media di 70 metri dal campo), ma solo dentro la curva o la tribuna, nel palazzetto ti sentivi fisicamente parte del gesto agonistico, delle gioie e degli sconforti di giocatori che arrivavi facilmente a toccare, a farteli davvero eroi in carne e ossa, perché ne assaporavi a ogni azione la suprema espressione atletica.

Ero con mio padre e saltavo a canestro, fischiavo i passi avversari, giravo in piede perno, marcavo a zona, eccetera. E lo facevo non con una città intera. Ma con quei 2-3 mila abbonati che avevi imparato a conoscere, alcuni meglio (un pensiero va al vicino di posto Pierluigi Ciccolella, che se n’è da poco andato, e a suo figlio Francesco, uno degli ultimi cultori di questo rito), altri solo di vista. Persino gli ultrà della Virtus erano come vicini di casa: magari non troppo stimati, spesso meno incisivi di altre realtà, ma non meno leggendari, come i fantomatici gemelli Pantanella, noti in tutta Italia e capaci, tra varie nequizie meno memorabili, di cacciar via i pariolini dai gradoni e dare un’impronta più casareccia e popolare al tifo romano.

Ho guardato, ho vissuto, ho pianto, ho pregato i miei personali gesùcristi, con gli occhi sollevati alla volta del palazzetto. Lì dentro sono stato figlio e bambino. Lì dentro sono stato amico e ragazzo. Lì dentro non sarò probabilmente mai padre. A mio figlio di 3 anni non potrò regalare il rito del Palaeur o del Palazzetto di Viale Tiziano. La breve intrusione della Virtus Roma, durata poco più di sessant’anni, è infatti giunta al termine. Rovinata dalla gestione scellerata del fratello stolto di un immobiliarista furbo, da mediocri e miopi politiche sportive da parte di amministrazioni paracule, ma soprattutto da una città che ha smesso presto di amare gli sport di squadra, perché ha smesso presto di amare sé stessa.

Una città assopita tra decoro urbano e localetti alla moda, tra spazi in rovina, dissesti sociali e tempi strappati dai ritmi di un’economia sempre più nuda e vorace.

Una città cupa, che emoziona sempre meno.

Una città salvata solo in parte da quelle realtà di sport di base e di sport popolare che lottano giorno per giorno, costrette tra istituzioni distratte e calcoli economici.

La Virtus Roma è scomparsa dalla pallacanestro. Semplicemente non esiste più. Un pezzetto di vita che viene strappato via, ma momenti immensi che rimarranno nella testa e nel cuore.

Scolpiti come i muscoli e la classe di Wright, di Girardi, di Gervin, di Cooper, di Radja, di Bodiroga, di Datome. Come il volto gentile e determinato di Davide Ancillotto. Volato via troppo giovane, come la Virtus.

Enrico Serventi Longhi