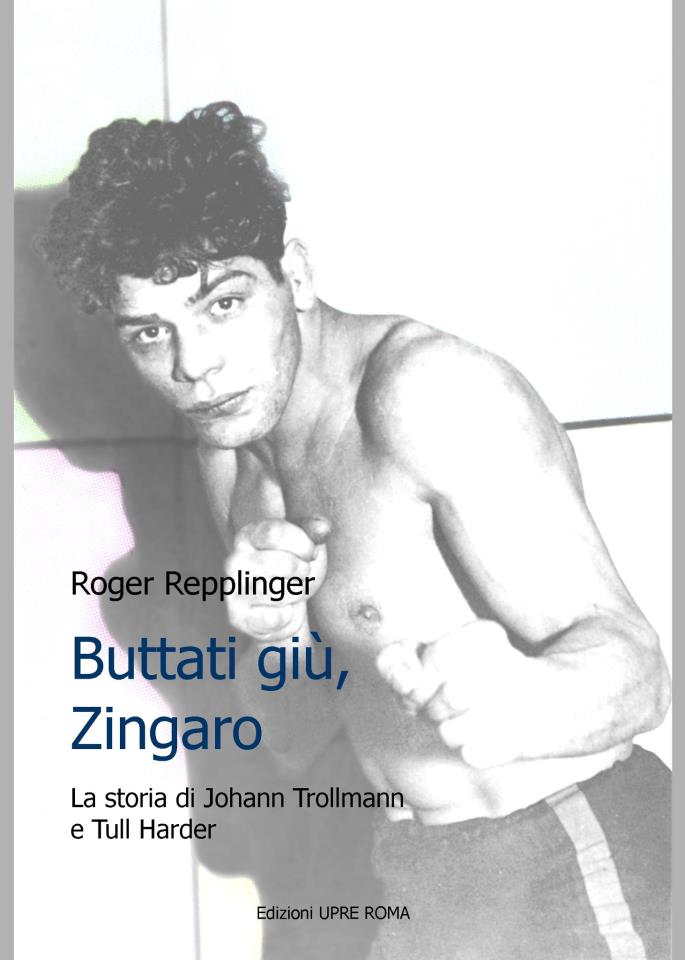

S’intitola Buttati giù, zingaro, eppure il libro di Roger Repplinger (Edizioni Upre Roma, 292pp, 12 euro) è molto di più di una biografia dedicata a uno dei più forti mediomassimi della storia del pugilato tedesco. La ricerca di Repplinger, infatti: riesce a mettere in parallelo quella che è stata la nascita e la diffusione sia della boxe che del calcio in Germania; analizza il modo in cui, partendo dal basso il pugilato e allargando il novero dei suoi praticanti da ciò che fu un’originaria élite borghese il calcio, questi sport divennero un fenomeno di massa, rappresentando il terreno ideale per la propaganda nazionalista e, presto, nazista; costruisce un discorso in cui l’abominio hitleriano conosce un nuovo – e quanto mai necessario – atto di accusa a partire dalle vite sia del pugile sinto Johann Trollman che del calciatore “ariano” Tull Harder: esistenze a proposito delle quali il punto di contatto offerto dalla pratica sportiva non può che rafforzare quella differenza insanabile che separa le vittime dai loro carnefici.

S’intitola Buttati giù, zingaro, eppure il libro di Roger Repplinger (Edizioni Upre Roma, 292pp, 12 euro) è molto di più di una biografia dedicata a uno dei più forti mediomassimi della storia del pugilato tedesco. La ricerca di Repplinger, infatti: riesce a mettere in parallelo quella che è stata la nascita e la diffusione sia della boxe che del calcio in Germania; analizza il modo in cui, partendo dal basso il pugilato e allargando il novero dei suoi praticanti da ciò che fu un’originaria élite borghese il calcio, questi sport divennero un fenomeno di massa, rappresentando il terreno ideale per la propaganda nazionalista e, presto, nazista; costruisce un discorso in cui l’abominio hitleriano conosce un nuovo – e quanto mai necessario – atto di accusa a partire dalle vite sia del pugile sinto Johann Trollman che del calciatore “ariano” Tull Harder: esistenze a proposito delle quali il punto di contatto offerto dalla pratica sportiva non può che rafforzare quella differenza insanabile che separa le vittime dai loro carnefici.

Cercando di procedere con ordine, le prime pagine di Buttati giù, zingaro hanno a che fare proprio con un campo di calcio. O meglio, con un piazzale sul quale, in quel di Braunschweig, in Bassa Sassonia, un pugno di adolescenti di buona famiglia si dannano a rincorrere un pallone di cuoio, l’ingrediente principale dell’Association, come ancora ai primi del Novecento veniva chiamato in Germania il gioco del calcio. Il debito linguistico, evidentemente, è nei confronti dell’Inghilterra e della sua «Football Association», patria di un pallone che, in terra tedesca, trova proprio a Braunschweig uno dei territori più fertili, considerando che qui una prima squadra cittadina gioca partite di pallone già nel 1874.

- Dettagli

- Scritto da Cristiano Armati

- Categoria: Fuori dal campo

Sappiamo bene che lo sport e il calcio rivestono nel mondo contemporaneo un'importanza tale da intrecciarsi a volte con le trame della Storia, anche quelle più tragiche e vergognose. “Pallone desaparecido” di Alec Cordolcini (Bradipo Libri, 2011), giornalista calciofilo italo-argentino, è un bel libro, che contestualizza in modo efficace le vicende sul campo del Mondiale '78 nel quadro di un'Argentina in piena dittatura militare, ma profondamente anestetizzata, così come in realtà il mondo intero.

Sappiamo bene che lo sport e il calcio rivestono nel mondo contemporaneo un'importanza tale da intrecciarsi a volte con le trame della Storia, anche quelle più tragiche e vergognose. “Pallone desaparecido” di Alec Cordolcini (Bradipo Libri, 2011), giornalista calciofilo italo-argentino, è un bel libro, che contestualizza in modo efficace le vicende sul campo del Mondiale '78 nel quadro di un'Argentina in piena dittatura militare, ma profondamente anestetizzata, così come in realtà il mondo intero.

Il 24 marzo 1976 il paese è scosso dall'ennesimo colpo di Stato militare, ormai una sinistra abitudine: nel momento in cui l'Argentina versa nel caos e nella crisi economica, arrivano i militari, fanno un po' di “pulizia” e dopo qualche anno permettono nuove elezioni; è già successo varie volte nell'arco di pochi decenni. Si viene da un periodo di elevata conflittualità sociale, con vari gruppi rivoluzionari comunisti armati che negli anni precedenti al golpe si scontrano senza esclusione di colpi con le forze di polizia e i gruppi paramilitari di contro-guerriglia, tra cui la più tristemente nota è la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). L'obiettivo fondamentale della nuova Giunta militare di Videla è sradicare totalmente la sovversione rossa dal paese, e ovviamente per fare ciò gode di tutto l'appoggio possibile da parte degli apparati statunitensi. Fin dalle primissime settimane la repressione è spaventosamente determinata, buona parte degli almeno 30mila desaparecidos che si conteranno alla fine spariscono proprio nei primi mesi di dittatura. Ma stavolta la strategia non è quella di reprimere, è quella di sterminare. E di farlo senza dare nell'occhio, dando vita ad uno dei periodi storici più raccapriccianti del '900.

- Dettagli

- Scritto da Matthias Moretti

- Categoria: Fuori dal campo

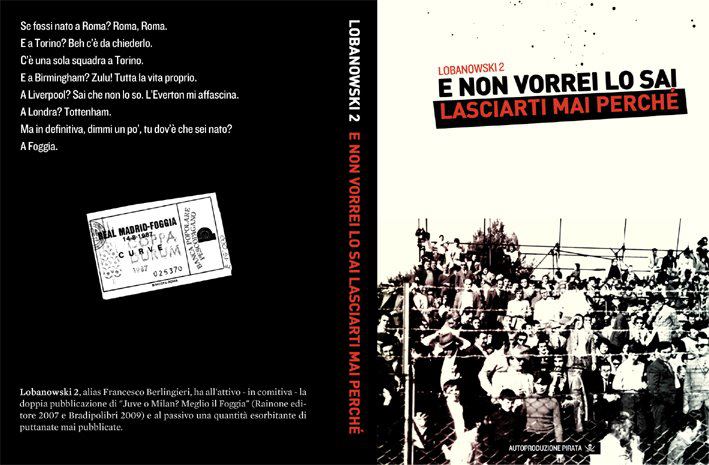

Che la passione per il calcio e l'amore per la propria squadra possano rappresentare, in mille modi, valide metafore della vita e delle infinite situazioni che essa ti mette davanti, non lo scopriamo certo oggi. Ma leggendo “E non vorrei lo sai lasciarti mai perché”, di Lobanowski 2 a.k.a. Francesco Berlingieri (autoproduzione, 2013), si ha la piacevole sensazione di ripercorrere un viaggio che parte dall'infanzia profonda e, in una sorta di romanzo di formazione volutamente a-sistematico ed episodico, si snoda lungo aspetti fondamentali di una biografia umana, quali la famiglia, la propria città, gli amici, il calcio, quest'ultimo inteso in modo totale, pervasivo.

Che la passione per il calcio e l'amore per la propria squadra possano rappresentare, in mille modi, valide metafore della vita e delle infinite situazioni che essa ti mette davanti, non lo scopriamo certo oggi. Ma leggendo “E non vorrei lo sai lasciarti mai perché”, di Lobanowski 2 a.k.a. Francesco Berlingieri (autoproduzione, 2013), si ha la piacevole sensazione di ripercorrere un viaggio che parte dall'infanzia profonda e, in una sorta di romanzo di formazione volutamente a-sistematico ed episodico, si snoda lungo aspetti fondamentali di una biografia umana, quali la famiglia, la propria città, gli amici, il calcio, quest'ultimo inteso in modo totale, pervasivo.

Non è un libro sugli ultras, per quanto scritto da uno di loro. Ma, parlando apparentemente d'altro, ti fa capire profondamente come e perché lo si diventi, come e perché il bambino che passa le giornate immerso nella favola calcistica, a fantasticare nei suoi giochi pomeridiani, diventi naturalmente un ultrà, se conserva intatta quella passione così innocente e profonda allo stesso tempo. Non è neanche un libro che narra le imprese dell'Unione Sportiva Foggia, né l'ubriacatura collettiva negli anni di Zemanlandia, né i grigi campionati di serie C degli ultimi due decenni. Tutto ciò fa parte della cornice del libro, entra di soppiatto nel racconto perché non potrebbe essere altrimenti, ma non è quello il punto.

- Dettagli

- Scritto da Matthias Moretti

- Categoria: Fuori dal campo

Ora parlano di lui e scrivono di lui / lo psicologo il sociologo il cretino / e parlano di lui e scrivono di lui / ma lui rimane sempre clandestino.

Ora parlano di lui e scrivono di lui / lo psicologo il sociologo il cretino / e parlano di lui e scrivono di lui / ma lui rimane sempre clandestino.

(Gianfranco Manfredi, Dagli appennini alle bande)

Stabilire oggi se Valerio Marchi sia stato un illuminato fa sorridere. Non ci sono patenti da assegnare a nessuno. Soprattutto a coloro che, come Valerio, non hanno mai abdicato alla scorciatoia del consenso, al culto genuflesso del pensiero unico dominante, preferendo l’impervia strada della continua ricerca della verità, del sapere, del riscatto.

Valerio Marchi è stato un illuminato. Lo è stato in virtù di uno sguardo consapevole sempre rivolto più in là dell’oltre, rivolto a superare le semplificazioni dell’ovvio, dello scontato, del remissivo. È stato un illuminato in virtù del fatto che tutta la sua opera e la sua vita, poiché di intellettuale di strada stiamo parlando, è stata caratterizzata dalla fervente volontà di imporre le esistenze di centinaia di migliaia di giovani come oggetto di studio e non solo oggetto di cronaca, il più delle volte, nera.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Fuori dal campo