Martedì 20 aprile 2021 Vittorio Brumotti ha subito un'aggressione al Quarticciolo. L'inviato di Striscia la Notizia, non pago delle sue vecchie “imprese” non andate a buone fine in altre periferie delle città italiane, si è recato nella borgata di Roma Est tra la Togliatti e via Prenestina per documentare lo spaccio che secondo lui, in base ai soliti generici luoghi comuni, caratterizza quella zona.

Un fatto che, nei giorni a seguire, ha monopolizzato il panorama comunicativo cittadino anche in vista delle elezioni comunali previste per il prossimo autunno. Prendendo spunto da quanto accaduto a Brumotti si sono descritte ancora una volta, e in maniera abbastanza superficiale, le periferie romane come zone di solo spaccio e degrado.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Prima pagina

“Da quando in qua le donne giocano a calcio”; “Le regole parlano chiaro, lei in quanto donna non può stare al tavolo con loro”, e ancora “la divisa puoi metterla per sederti in tribuna”.

Non abbiamo fatto un salto nel tempo e non ci troviamo nell’America segregazionista, ma è quanto denuncia Aurora Leone, volto noto dei The Jackal, il gruppo di youtuber partenopei. Un episodio, l’ennesimo, di misoginia, che ha provocato un vero e proprio terremoto sulla Partita del Cuore, l’evento calcistico organizzato per beneficenza dall’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Prima pagina

I rimorsi dei vivi sono ancora più tremendi della fine dei morti

Carlo Petrini, Nel fango del Dio pallone, Kaos edizioni, 2000

Ricostituenti

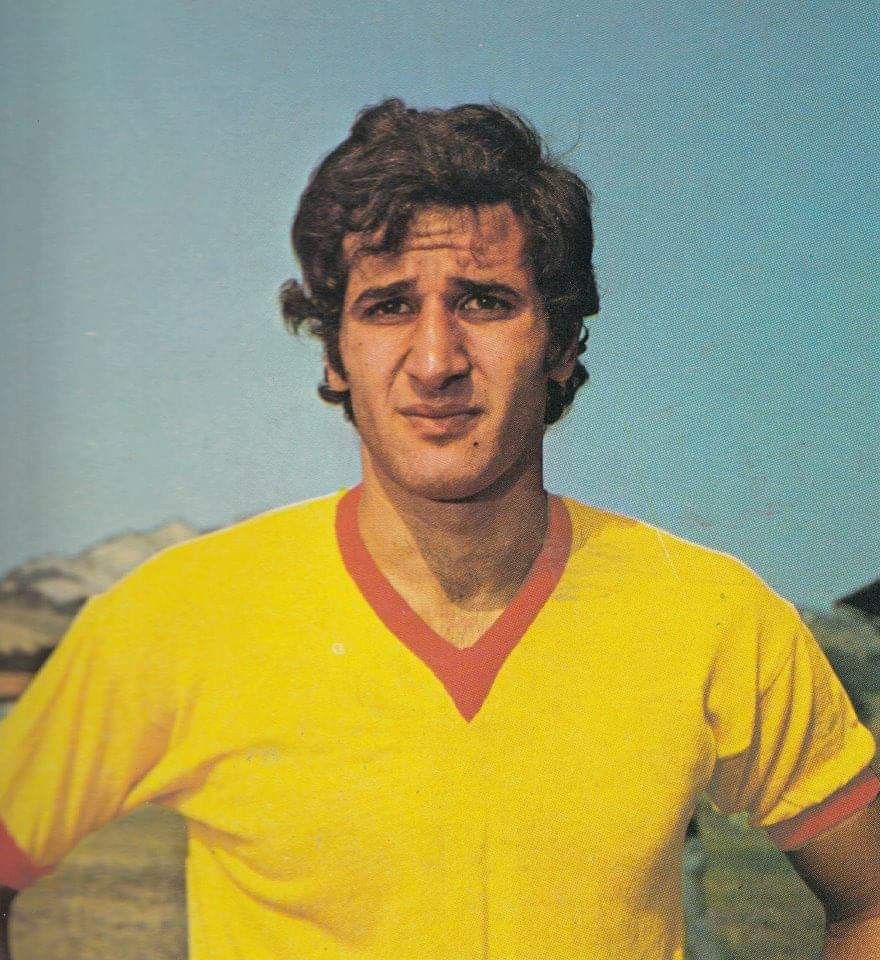

In una domenica di giugno del 1968, nello spogliatoio dello stadio di Ferrara, cinque ragazzi attendono il loro turno per l’iniezione prima della gara. La siringa che sta affondando nella bottiglietta preleva un liquido chiaro dalle striature gialle e rosse mentre gli atleti si alternano sul lettino medico e l’ago gli penetra i glutei senza mai essere cambiato.

Carlo, giovane centravanti del Genoa col fiuto del gol, quel giorno affronterà il Verona in campo neutro ed è uno tra i cinque a ricevere quelle “punture rigeneranti”.

Carlo Petrini è nato a Monticiano, un paesino di circa 1500 anime abbarbicato sulle colline toscane, dove è cresciuto correndo dietro un pallone fatto di stracci, in una casa dove l’acqua e l’energia elettrica scarseggiano.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Prima pagina

Sebbene sia indubbiamente in corso un’operazione che tenda a svilirlo, il 25 aprile – nonostante tutto e tutti – resta una data imprescindibile della nostra storia che, fuggendo alla tentazione di un’analisi retrospettiva a base del senno del poi, ha forgiato i destini del nostro paese… ma non solo.

Infatti, a livello globale, oltre alla liberazione dal nazifascismo dell’Italia, in quella stessa data si festeggia anche un altro processo di liberazione nazionale, quello del Portogallo (e delle sue ex colonie), avvenuto nel 1974 e passato alla storia col nome di Rivoluzione dei Garofani, quando l’ala progressista delle forze armate pose fine all’“Estado Novo”, una delle dittature meno conosciute nella storia dell’Europa contemporanea, ma allo stesso tempo longeva.

- Dettagli

- Scritto da Giuseppe Ranieri

- Categoria: Prima pagina