C’è da riconoscerlo: noi calciofili siamo oltranzisti e diffidenti per natura. In primis nei confronti di tutto ciò che si discosta da quella che decantiamo da sempre come la sacralità del football. Per di più se rivendichiamo il suo carattere popolare.

Il nostro fondamentalismo assurge a legge inconfutabile se abbiamo vissuto anche solo una parte della nostra vita a cavallo tra il cosiddetto “vecchio calcio” e l’avvento del “calcio moderno”. Se per quest’ultima locuzione intendiamo lo spartiacque temporale dei primi anni Novanta del secolo scorso, con l’affermazione dell’industria televisiva delle pay-tv e della “Sentenza Bosman”, sulla libera circolazione dei calciatori comunitari nei paesi della Comunità Europea. E il conseguente corollario di trasformazione definitiva del calcio in un’industria multimilionaria.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Recensioni

La premessa di fondo è che se non ci ritrovassimo in una situazione tanto straordinaria come quella attuale non avrei mai visto questo film e col senno del poi, posso affermare che la mia vita non ne avrebbe risentito affatto. Ciò non per mancanza di stima nei confronti di Francesco Lettieri, di cui anzi devo ammettere che, nonostante difficilmente riesca ad appassionarmi a prodotti musicali contemporanei, ho davvero apprezzato i suoi videoclip per Liberato e infatti proprio la colonna sonora, pur essendo sostanzialmente diversa da quella che ci si aspetterebbe per un film del genere, è la cosa che mi ha convinto maggiormente. Il mio scetticismo era dovuto al fatto che sia già molto difficile per un ultras descrivere quello che siamo, figurarsi per chi non lo è, parafrasando gli Erode “se non sei uno di noi, non lo sarai mai”, e non riuscirai mai a raccontare gli ultras nella loro profondità. E a quanto pare, anche i “contro-trailer” organizzati dagli ultras napoletani a suon di scritte sui muri, sembrano avallare questa teoria “tecnocratica”, così come l’allontanamento dalla curva di chi si è prestato a fare la comparsa (così sembrerebbe, comunque non membri dei gruppi ultras). Certo, non si può dire che gli ultras partenopei non abbiano le loro valide ragioni e comprendo che a chi negli anni si è esposto e continua ad esporsi mettendo a repentaglio la propria incolumità e la propria fedina penale, possano davvero girare i coglioni nel trovare le immagini di cortei e di altre “situazioni ultras” prese liberamente dal web per ritrovarsele sbattute davanti gli occhi a corollario di quello che – chiariamolo una volta per tutte – non è il tentativo di spiegare e raccontare gli ultras dal loro interno, bensì un prodotto commerciale, come testimonia anche la squallida vendita di adesivi e altro materiale affine alla pellicola avviata da qualche sciacallo, così come i disinvolti richiami a diversi gruppi di primo piano tramite affinità grafiche o il canto di un inno storico, senza contare i velati, ma percepibili, richiami alla vicenda di Ciro Esposito, nonostante le smentite di rito del regista, una cosa quest’ultima davvero di dubbio gusto.

- Dettagli

- Scritto da Giuseppe Ranieri

- Categoria: Recensioni

Ai tempi delle restrizioni governative e del Corona virus, c’è un'attitudine che abbiamo sempre coltivato e che continueremo a coltivare anche quando la normalità tornerà (e presto si spera), ossia quella di leggere e scrivere e sovente di socializzare quello che un libro o una rivista ci ha suscitato, una sorta di rubrica per i consigli (o sconsigli) sugli acquisti. Chiaramente nel nostro piccolissimo e con tutta l’umiltà di questo mondo.

Scriviamo oggi di questo piccolo libro, edito da Mattioli 1885, precursore di quello che abbiamo visto (tra l’incredulità per quello che sta succedendo a livello di pandemia e con il tarlo del “show must go on”) nei ritorni di Champions League, dove i protagonisti assoluti in campo sono stati da una parte l’eleganza, la forza, la classe di Ilicic, per quel che concerne il passaggio del turno dell’Atalanta, e dall’altra un muro vestito di giallo e di nome Oblak, portiere protagonista dell’altro superbo ottavo di finale vinto dall’Atletico Madrid. Entrambi i protagonisti sono sloveni.

E questo libro parla di territori balcanici, di Slovenia (di cui uno degli autori è nativo) come di Serbia e di Bosnia. Di calcio come di basket.

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Recensioni

Oooh...magico.

Di colpo sento come una roba dolce che mi si scioglie in pancia e una botta di euforia e guardo Sick Boy, e di profilo la sua faccia si deforma intanto che un assurdo, felice ruggito spasmodico sale e il tempo si ferma e CAZZO DI CRISTO ONNIPOTENTE LA PALLA È NELLA RETE DEI RANGERS! Hendo ha battuto un altro corner, l’ha messa al centro, qualche stronzo l’ha deviata di testa e i giocatori son tutti addosso a David Gray e i tifosi stanno sbroccando totale cazzo!

Sick Boy c’ha due occhi a boccia. DA-VIE-GRAYYY-CAZZ!

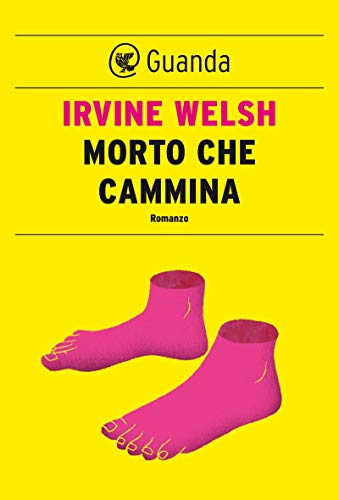

Irvine Welsh, Morto che Cammina

Il nuovo romanzo di Irvine Welsh (nato a Leith/Edimburgo il 27/9/1958) Morto che Cammina (Guanda 2019) non è semplicemente, come banalmente si pensa, l’ennesimo – fantasmagorico – capitolo della saga dei gattoni di Leith: Trainspotting (1993), il sequel Porno (2002), il prequel Skagboys (2012) e lo spin off, che vede Franco Begbie protagonista, L’Artista del Coltello (2016).

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Recensioni